于超,设计艺术学院动画教研室讲师,艺术硕士。清华大学美术学院访问学者,(全国)高等美术教育学会会员。多次获得“教书育人先进个人”称号,个人作品获江西省数字艺术双年展第一名,韩国釜山国际艺术节(动画)铜奖,“瓷的精神”景德镇首届陶瓷艺术国际双年展银奖等。

2005年,于超本科毕业于西安美术学院设计系动画专业(现影视动画系),继而入职景德镇陶瓷大学设计艺术学院动画专业。“景德镇陶瓷大学是在国内外享有盛誉的艺术院校,尤其在陶瓷领域的教育和研究成果引人瞩目。我希望所学的动画专业知识能够在这样一个特色鲜明的院校有所施展,希望将自己的专业背景和陶瓷做一些跨领域的探索。”

岁月如梭,伴随着我校动画专业近20年的建设和成长,于超边实践边学习,他先后于母校西安美术学院攻读硕士学位,于清华大学美术学院进行访学,进一步夯实和提高了自己的专业知识和工作能力。他秉持着“干一行、爱一行、专一行”的理念,积极在教学工作和教育生涯中总结规律和经验,逐渐形成了自己严格恪守的师德风格和教学理念。

于超认为,学生在校期间首先要塑造自己的独立能力,包括学习能力和处理生活中各种事务的能力。对于动画专业的学生,要广泛吸收的知识,不仅限于动画领域,也包括文学、电影等各个艺术门类,以此提高自己的专业综合素养。同时也要热爱生活,要有敏锐的感知力和饱满的情感。

作为时常担任大一基础造型课程的老师,于超对于“授业解惑”有着独到的见解,他深知,新生入学的第一门专业课的教学效果往往寄托了其对大学学习的期望值,自身肩上担负着重要责任。他在课程中首先通过中西方绘画发展史的经典案例去引导学生思考绘画和造型的本质,使他们了解色彩和造型在历史发展中的规律,了解不同时期,不同艺术家的表现风格和面貌。帮助学生从单一化的绘画模式束缚中解脱出来。通过授课和作业点评,有意识地鼓励和引导他们主动观察,大胆表达自我感受,帮助他们消除疑虑,确立信心。学生的学习热情得到极大鼓舞,主动性极大提升,教学效果屡屡令人欣慰。为进一步强化学生的学习动力,他还借助社会力量为大一学生寻找合作画廊举行色彩写生汇报展,得到社会广泛的好评和肯定,所展出作品全部被收藏。

于超的付出同样也得到了学生的认可,在近三年的动画本科课程教学中,先后共计6门课程的评价为优秀(2019-2020-2陶艺基础1、陶艺基础2;2020-2021-1色彩;2021-2022-1色彩、速写;2021-2022-2动漫衍生产品设计)。

他指导的学生作品获“中国大学生计算机大赛”国家级一等奖1项、省级一等奖1项。他以主讲教师身份参与国家级一流课程《动漫衍生产品设计》、省级一流课程《动画规律》各1项。

参加工作的第二年,于超担任了06级动画专业的班主任工作,在工作中,他重视学生的学业发展,尤其注重培养学生健康的人生观和品德,不但赢得了学生的尊重,更培养了同学之间互助互爱的班级大家庭精神。

来自内蒙的2006级学生刘翠萍,在大一期间因为自己造型能力比较薄弱而感到困惑。于超看完她的作业后,发现她的色彩感知能力很强,造型虽然缺乏准确度,但是非常有节奏力度。谈及刘翠萍,于超说到:“我通过交流了解到她从小对绘画的热情很高,但由于学习时间比较短,没有进行系统性的学习。”经过一番了解后,于超从艺术发展的规律和艺术形式的多样性方面去启发和鼓励刘翠萍,并在课余时间为她找到席勒、梵高等现代艺术大师的作品细心讲解,帮助她确立了在插画方向的学习目标。通过大学四年的努力和坚持,刘翠萍以自己独特风格的插画作为毕业作品并获得一致好评,目前她已成为一名美术老师,同时一直在坚持绘画事业,成为了一位画家。时至今日,刘翠萍依旧与于超保持联系,还时常将作品发给他以寻求指导和建议。

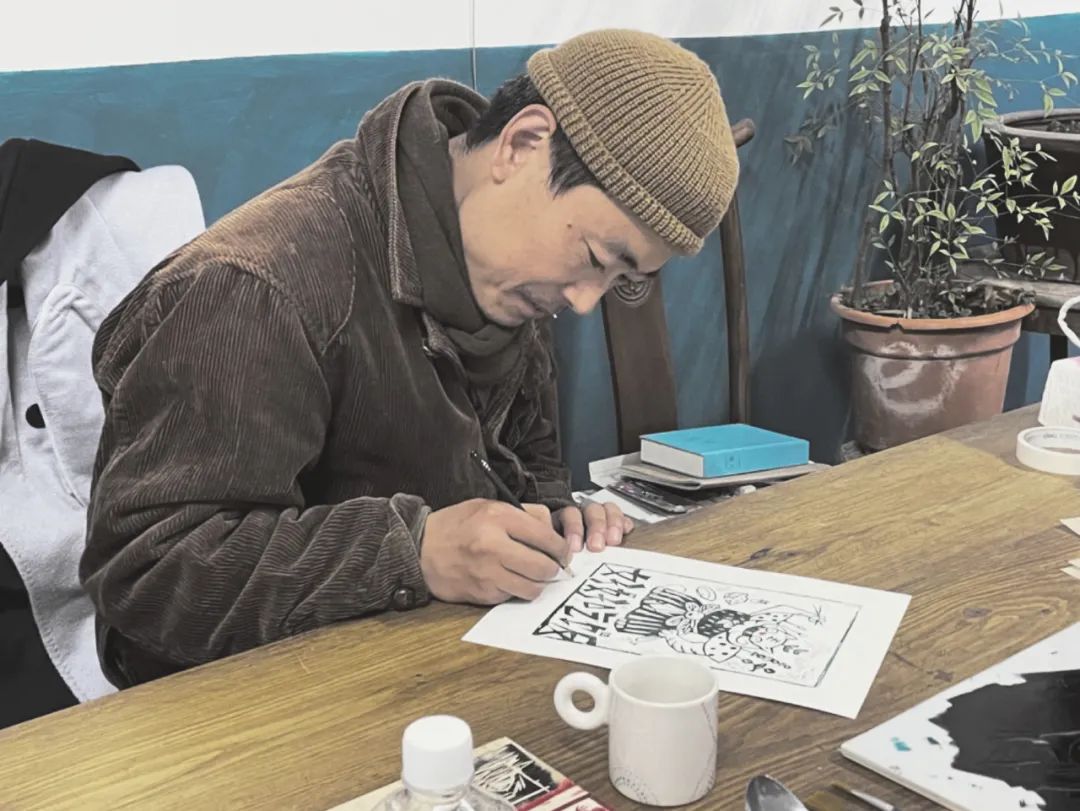

于超认为,艺术类专业老师,除了教育者的身份,同时应兼为艺术创作者。在艺术创作实践中,去更加深刻地体会艺术创作的过程和规律,才能更好地反哺于教学,优秀的创作成果也能很好的启发和带动学生的创作积极性。

本着“教学相长”的原则,在长期教学过程中,于超在指导学生完成作品的同时,创作热情也自然地滋生,不断酝酿着将动画与陶瓷材料进行跨界融合的可实施性。最终采用了在瓷板上绘制青花,然后通过拍摄、合成视频、编辑等过程创作了一部青花动画短片,实现了首次青花绘画与动画的结合。在人工智能和数字化峰涌的时代,于超的这种遵循传统实验动画精神的作法,也是对学生创作思考的启迪。短片先后斩获江西省数字艺术双年展金奖;韩国釜山国际艺术节铜奖;“瓷的精神”景德镇首届陶瓷艺术国际双年展银奖。

(责任编辑:吕丽芳)

上一篇:何也:做负责任的好老师

下一篇:陶大人物志 | 罗瑾:陶冶好自己才能更好地陶冶他人