本网讯(材料科学与工程学院)2025年10月1日,我校材料科学与工程学院青年教师杨玉龙以第一作者身份在Nature子刊《Nature Water》(IF=24.1)上发表了题为“Large-scale deployment of single-atom catalysts via cross-scale confinement in ceramic membranes for advanced water treatment”的研究论文(DOI:10.1038/s44221-025-00512-w)。该成果以景德镇陶瓷大学为第一署名单位,联合南京大学、清华大学。我校2022级硕士研究生李豪为共同第一作者,常启兵教授为共同通讯作者。这是我校首次以第一单位身份在Nature子刊发表高水平研究成果。

单原子催化剂因其高原子利用率和优异的催化活性,被视为革新现有水处理技术的重要突破点。当前相关主流研究主要聚焦于粉末催化剂的创制与性能机制研究,材料规模化应用仍面临传质受限、催化剂流失与回收困难、量产技术缺失等挑战。当前已有少量研究尝试通过将单原子催化剂抽滤至有机膜表面制备复合催化膜材料来解决上述问题,但这一松散结合的材料组装方式以及有机膜易氧化降解等特点导致所制复合膜材料实用性不高,且材料的规模化制备技术缺乏,也难以满足规模化水处理需求。

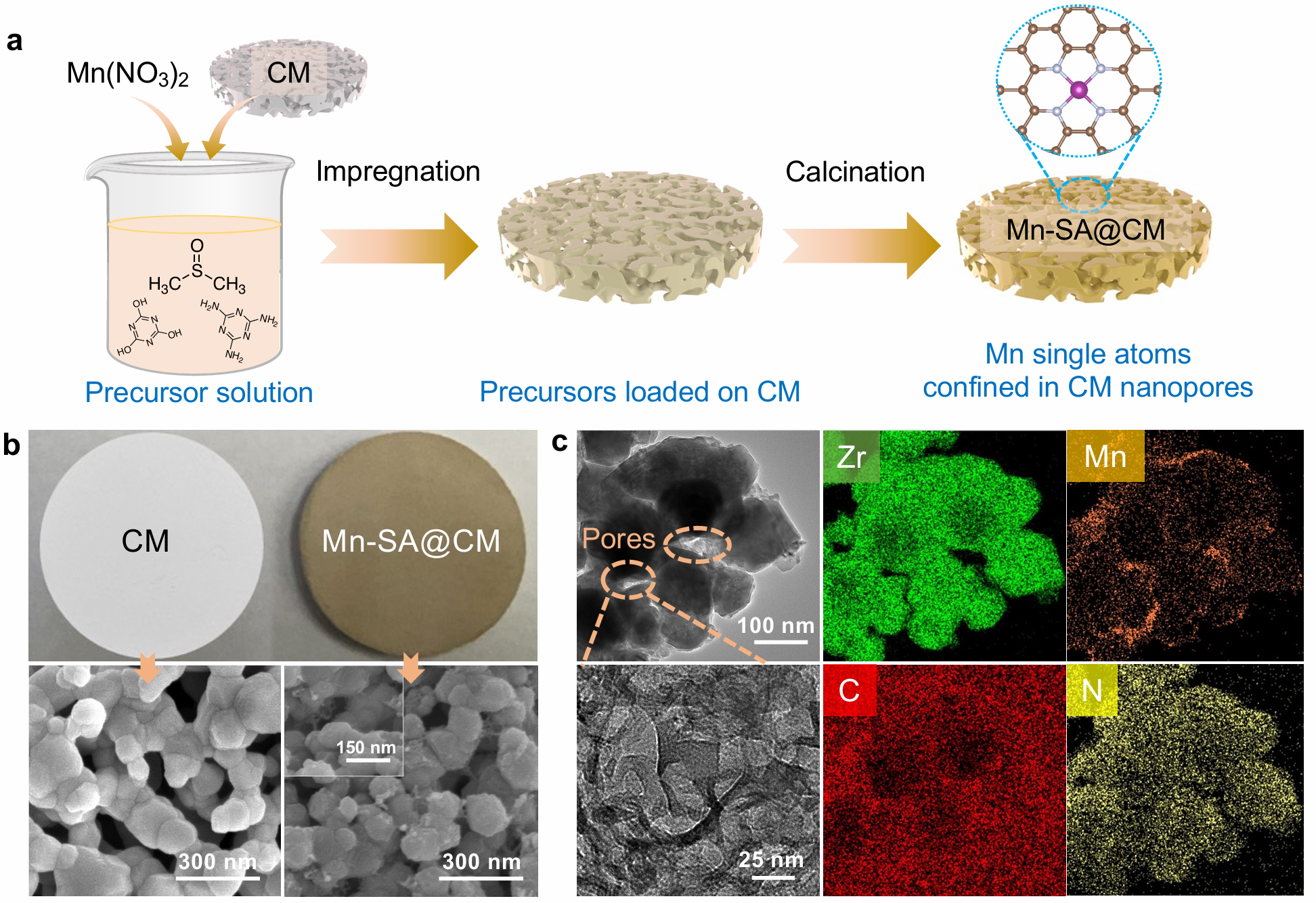

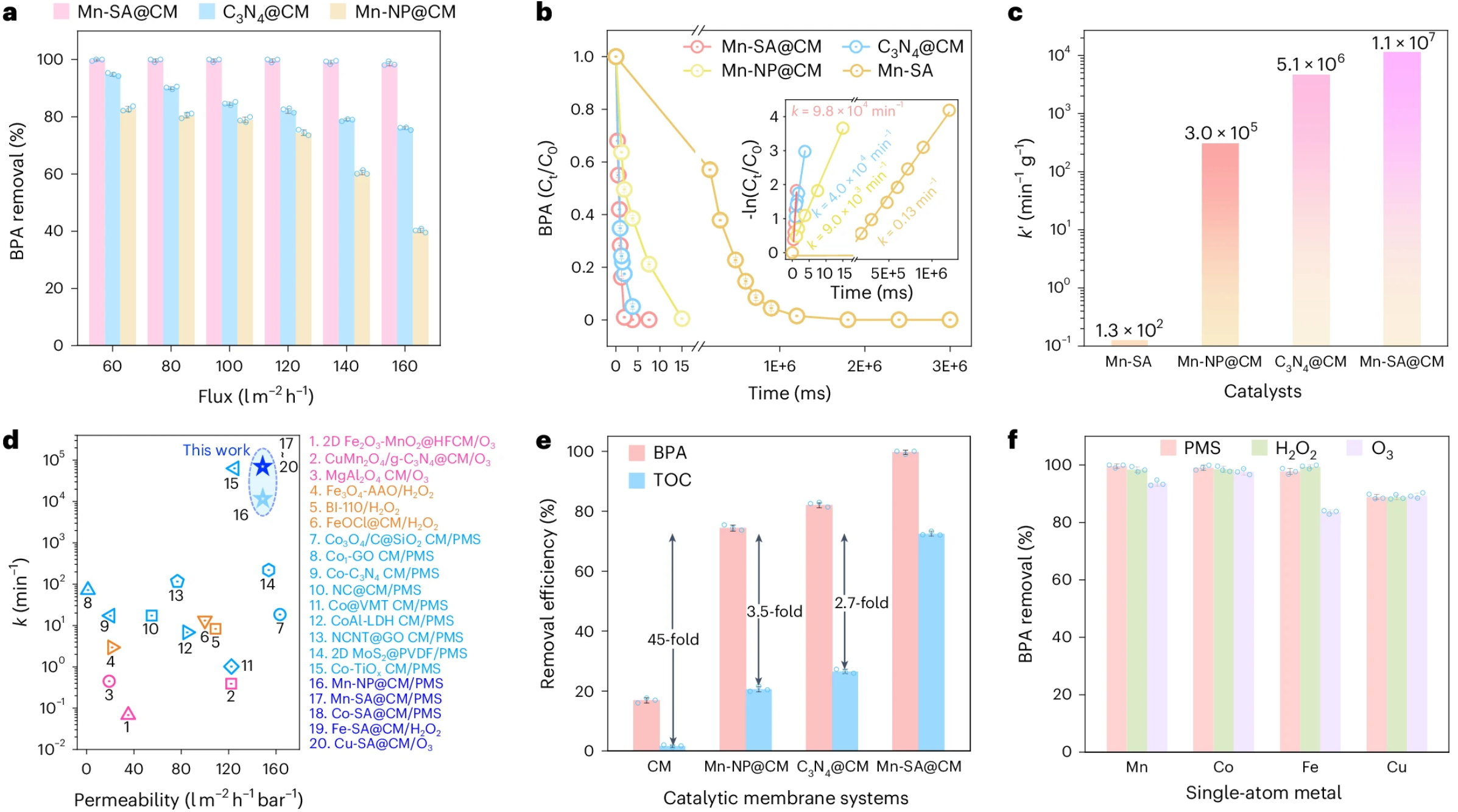

该研究聚焦国家新污染物治理重大需求,提出一种跨尺度组装策略,成功将锰单原子催化剂(Mn-SA)限域负载于碟式陶瓷膜纳米孔内(Mn-SA@CM)制备催化陶瓷膜,攻克了单原子催化剂在水处理应用中稳定性差、规模化难、传质受限三大技术瓶颈。研究结果表明,该催化陶瓷膜处理实际医院废水时,对新污染物去除率持续保持在97%以上,同时实现了超快去除速率(9.8×104min⁻1)与超高透水性(150 L·m⁻2·h⁻1)的协同突破,连续稳定运行7天无性能衰减现象。该工作不仅为高性能催化陶瓷膜的可控构筑及其工程化应用开辟了新途径,更为破解新污染物治理难题提供了切实可行的解决方案。

图1. Mn-SA@CM的制备与微/纳结构表征。a. Mn-SA@CM的制备工艺;b. Mn-SA@CM的光学照片与断面SEM照片; c. Mn-SA@CM的TEM与EDS照片。

图2. Mn-SA@CM的催化性能。a. 不同通量与催化体系中BPA去除效率;b. 不同反应时间BPA去除效率及其一级动力学常数;c. 不同催化体系的归一化动力学常数;d. 与已有文献的渗透性与降解动力学对比;e. 不同催化体系中BPA与TOC去除效率;f. 不同金属单原子与氧化剂中BPA去除效率。

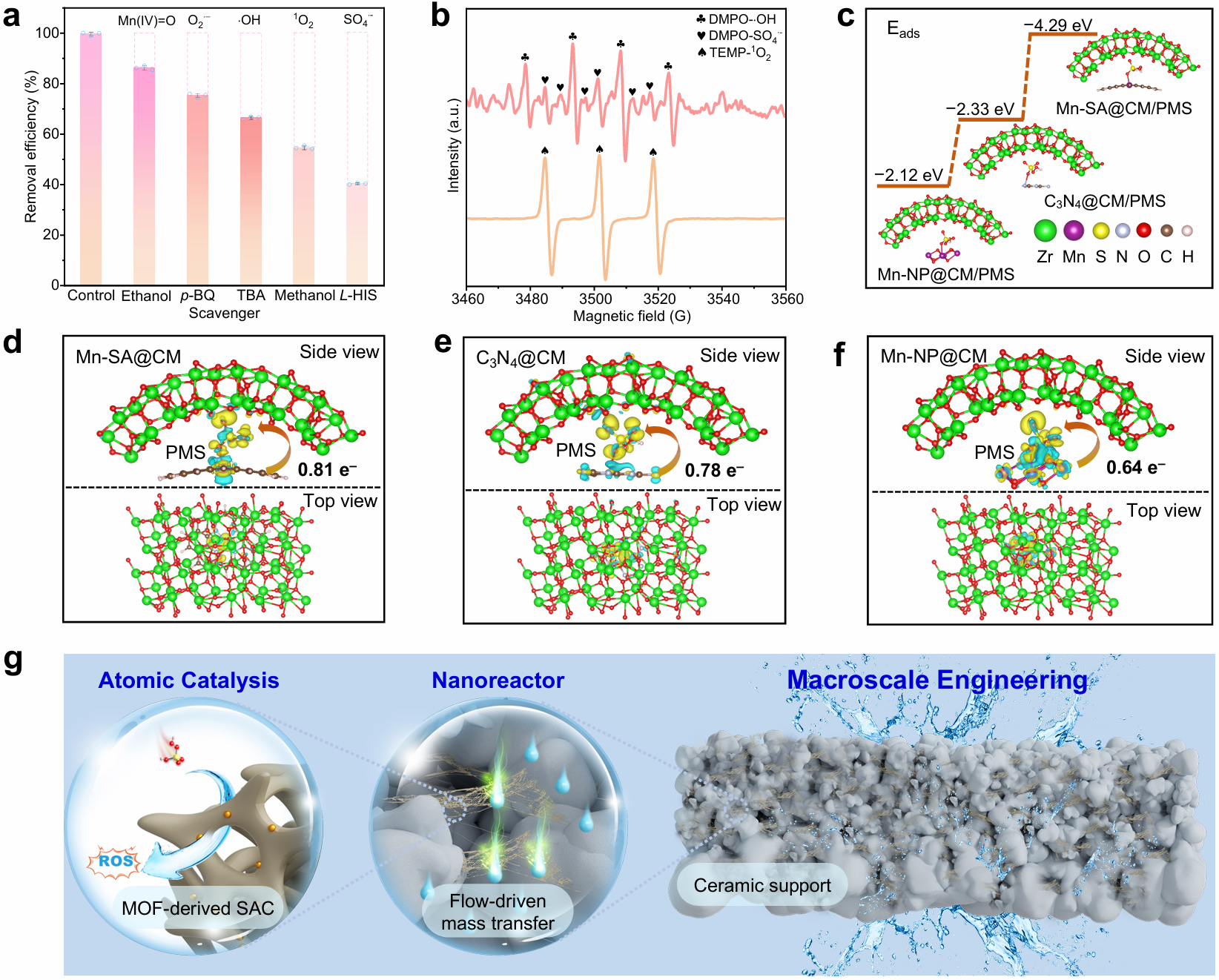

图3. Mn-SA@CM/PMS去除污染物机理。a. 淬灭实验;b. EPR图谱;c. 不同催化体系吸附能分析;d-f. 不同催化体系中Bader电荷分析;g. Mn-SA@CM的分层组装及去污示意图。

(责任编辑:刘欢 审稿:兰茜 刘欢)

上一篇:“新时代青年美术人才培养项目——陶瓷100”成果展览开幕

下一篇:我校召开中国国际大学生创新大赛(2025)晋级总决赛现场赛项目备赛动员会