本网讯(设计艺术学院 李晶晶 钟贵明)为响应国家乡村振兴战略号召,践行新时代青年使命担当,7月1日至8日,景德镇陶瓷大学“瓷韵乡影”实践队赴浮梁县等地开展暑期“三下乡”社会实践活动。实践队围绕“党的创新理论深入乡村”和“艺术融入乡村”等展开实践,用实际行动书写青春答卷。

【传承红色活化乡村】

实践队员为先烈致敬献花

为赓续红色血脉,实践队员前往程家山烈士陵园,在老党员带领下肃立默哀、庄严宣誓并敬献白花,缅怀革命先烈;队员们还走进皖赣边苏区斗争史陈列馆,通过照片、实物和革命故事,了解当地革命根据地的发展历程,强化青年的家国情怀与责任担当。队员王妞妞表示,此次祭扫活动是一次深刻的爱国主义教育和精神洗礼。通过缅怀先烈,更加深刻地理解了今天的幸福生活来之不易,未来将以更加饱满的热情投入到学习和实践中,用实际行动告慰先烈。

在乡村文化活化实践中,实践队员走访兴田乡城门村,观察木雕砖雕等古村落建筑与宗祠文化元素,感受文化底蕴;并以乡村墙面为画布,创作以红军长征、革命先烈等为主题的墙绘,将红色故事与艺术结合,为乡村注入活力,让红色精神以艺术形式传播,同时助力乡村美育与传统文化融合,探索可持续发展路径,筑牢青年理想信念,传承红色基因。

【前程忆革命,瓷韵绘青春】

陈列馆参观

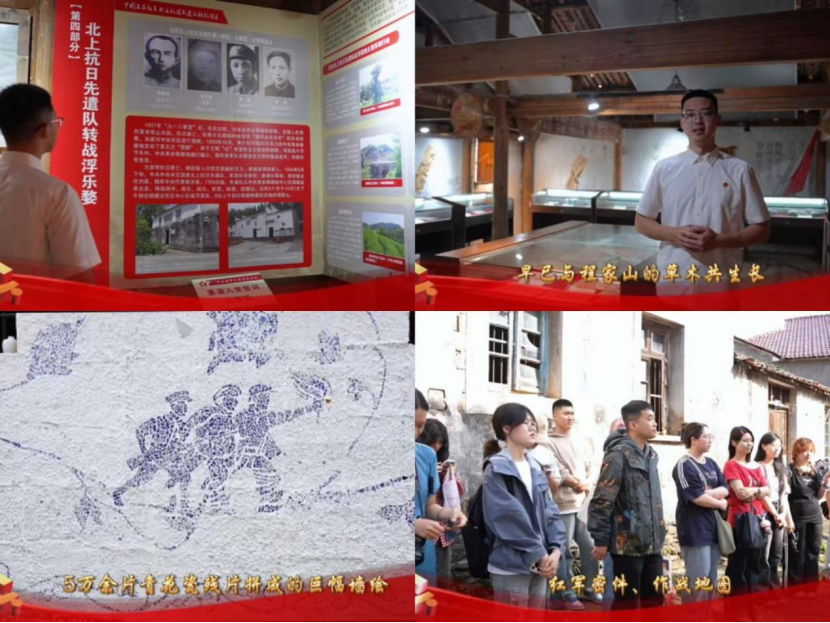

为深入了解学习革命历史,感悟苏区精神,实践队来到浴血程家山皖赣边苏区斗争史陈列馆,通过聆听讲解和参观展品,重温那段烽火连天的斗争岁月,接受红色精神的深刻洗礼。陈列馆内,一幅幅泛黄的照片、一件件锈迹斑斑的实物、一段段详实的文字记载,生动再现了皖赣边苏区军民在艰苦卓绝的环境中,为民族独立和人民解放浴血奋战的英勇历程。在讲解员的带领下,实践队员们认真聆听了程家山地区革命根据地的创建、发展与斗争故事,从“苏区军民的鱼水情深”到“战士们的顽强抗争”,从“革命火种的艰难传递”到“胜利曙光的最终到来”,每一个细节都让队员们深切感受到革命先烈面对强敌时的坚定信念与无畏勇气。

时光流转,历史的足迹化作前程村生生不息的红色血脉,青砖灰瓦间矗立的浮乐婺中心县委纪念馆,将土墙巷道、红军利剑、作战地图定格为鲜活的红色课堂,馆外5万余片青花瓷残片拼成的巨幅墙绘,以工农兵剪影与牡丹纹饰,将革命烽火化作永恒的艺术,让红色基因在新时代的征程上薪火相传。

【千年窑火青春传薪】

陶阳里参观学习

在陶瓷文化溯源方面,实践队员探访陶阳里南麓遗址,在考古专家的讲解下,凝视土层中留存的早期窑具与残瓷,追溯景德镇制瓷业的发轫印记;走进御窑厂遗址公园,仰望复原的龙窑、葫芦窑等窑炉形制,透过官窑瓷器的碎片与史料记载,感受明清时期皇家制瓷的严苛标准与鼎盛气象;还于古窑民俗博览区,系统了解柴烧、煤烧、气烧等不同时代的烧窑技法,从窑火控制、升温曲线到釉色变化的关联中,读懂历代匠人对“火与土”的极致把控,筑牢青年对陶瓷文化根脉的认知。

在陶瓷文脉传扬实践中,实践队员漫步在陶阳里老街的老字号瓷坊,静观匠人拉坯时的手随心动、画坯时的笔墨流转,聆听他们讲述“七十二道工序”里的坚守与智慧;并以青春视角梳理陶瓷故事,将御窑历史、南麓遗址的考古发现与烧窑技艺中的科学原理相结合,通过图文展板、短视频解说等形式向游客科普,让千年窑火的技艺密码以更鲜活的方式传播,助力传统陶瓷文化的当代阐释,凝聚青年传承文脉的自觉,让古老瓷都的火种在青春视角中持续闪耀。

此外,为深入贯彻落实习近平生态文明思想,引导青年群体实地感悟“绿水青山就是金山银山”的科学内涵,以沉浸式调研深化对乡村传统保护与生态发展协同推进路径的认知,强化生态优先、绿色发展的理念认同与实践自觉,队员们还前往了黄坛乡开展社会实践活动。

实践队员合影

景德镇陶瓷大学“瓷韵乡影”实践队以艺术为笔、以乡村为纸,在浮梁县的实践中实现了红色文化传承、陶瓷技艺创新与生态理念践行的有机融合。队员们用脚步丈量乡村土地,用画笔勾勒振兴蓝图,不仅将红色基因与文化根脉深植于心,更通过创新实践为乡村注入了可持续发展的文化动力。此次活动成为青年学子践行使命担当的生动注脚,也为探索“非遗+红色+生态”的乡村振兴模式提供了可复制的经验。未来,实践队将持续深化“短期实践+长期服务”机制,让艺术之花在乡村沃土中绽放,让青春力量在振兴征程中闪光。

(责任编辑:刘欢 审稿:兰茜 刘欢)

上一篇:毕业二十载,我校2001级工商管理专业校友重返校园 共忆青春岁月

下一篇:校党委常委、副校长黄勇深入本科招生录取现场调研指导工作